分類:投稿 作者:佚名 來源:網絡整理 發布時間:2023-03-26

? Robert Frank

皆為美國人:五本攝影書

文 | 戴維·卡帕尼

譯 |南藝翻譯小組(徐倩茹)

現代美國已成為一種項目、一種實驗。因此,美國自身的影像顯得尤為重要。評論家范·威克·布魯克斯(Van Wyck Brooks)曾寫道,19世紀的美國民族文化中彌漫著“理想主義式巨大而模糊的云層”。現有的這些美國影像形態各異,無孔不入,但最為重要的是對這片“云層”之下的平凡生活、日常場所和人民群眾的關注。

關注這些事物的主要人物有馬克·吐溫、愛德華·霍普、菲茨杰拉德、沃克·埃文斯(Walker Evans)、雅各布·勞倫斯(Jacob Lawrence)、威廉·福克納、道格拉斯·塞克(Douglas Sirk)、拉爾夫·埃里森(Ralph Ellison)、諾曼·梅勒(Norman Mailer)、海倫·萊維特(Helen Levitt)、羅伯特·弗蘭克(Robert Frank)、羅伯特·奧特曼(Robert Altman)以及托妮·莫里森(Toni Morrison)。這份長名單中既有主流派也有先鋒派,但相同的是,這些大師的作品都以一種平等的民主思想看待所有人畫冊印冊,并使我們體會到一種由異化所導致的疏離感(無論是對于陌生人,還是熟人)。

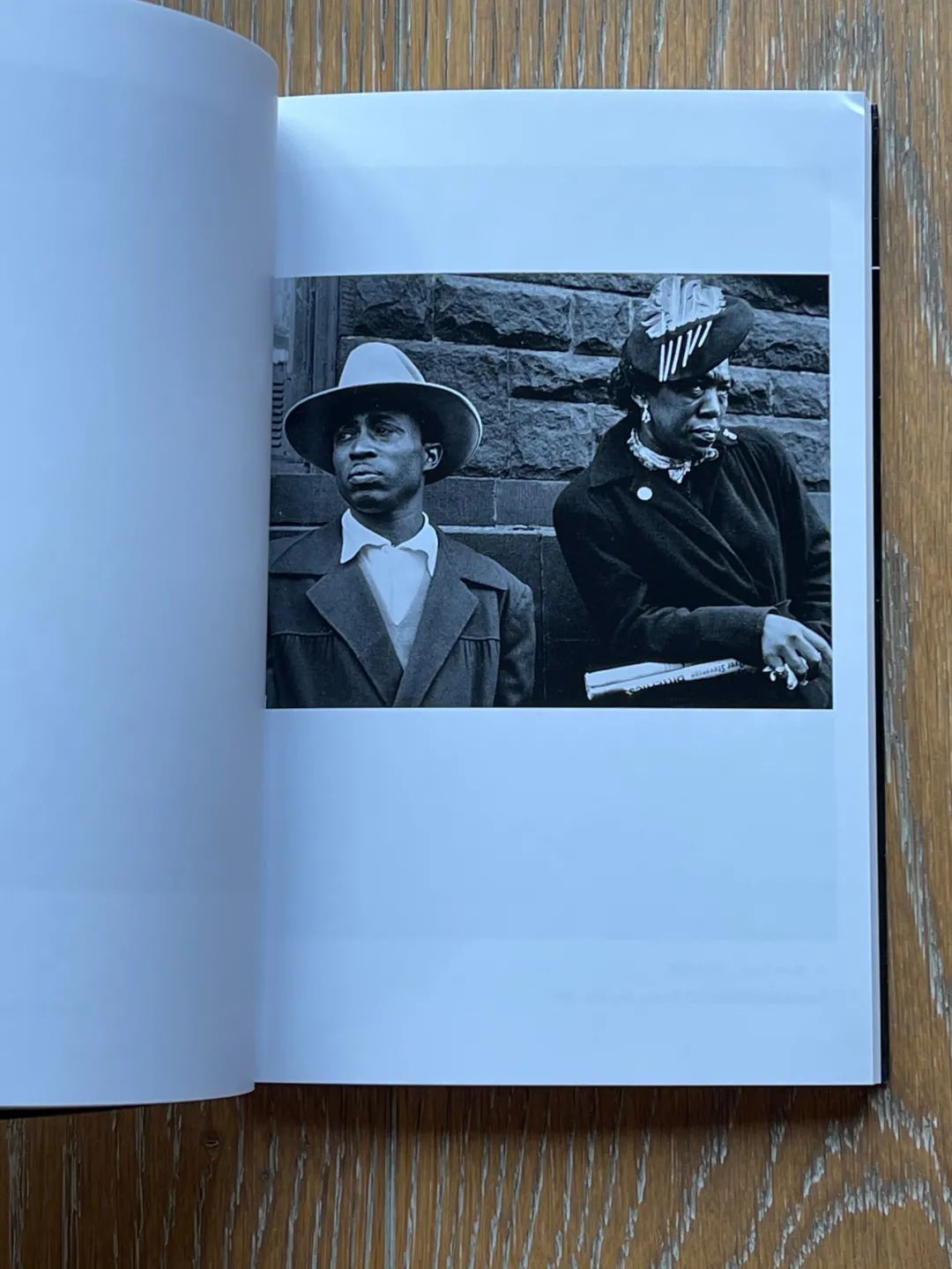

? Robert Frank

20世紀30年代,隨著畫報的興起,美國在如何界定國家文化認同這一問題上爭議不斷。作為官方宣傳、社會紀實和發表異見的工具,攝影一直備受爭議。當1936年《生活》(Life)雜志創刊時,它所帶有的意識形態力量就已清晰可見。許多人不喜歡這本雜志的怪誕、煽情,以及自恃地將“主流”當作粗俗的平民主義。在受《財富》(Fortune)雜志委托期間,沃克·埃文斯和詹姆斯·艾吉(James Agee)提交了一份申請,建議將《生活》雜志的一部分工作交由他們打理。作為編輯顧問,他們將為新聞寫作的實驗形式提供空間畫冊印冊,并采用一種全新視覺方法(沒有過于藝術化和戲劇化的成分,但也不會像萊卡攝影那樣過于隨意)。為了處理從雜志運行到頁面排版的所有事務,他們申請了一間辦公室和每周100美元的勞務費。但最終,他們的這份申請被拒絕了。

畫冊是雜志的一種替代品。雖然畫冊的讀者遠比雜志少,但它在政治上的妥協和形式上的束縛也會更小。1941年,埃文斯和艾吉出版了《現在,讓我們贊美偉大的人》(Let us now Praise Famous Men),最初僅售出400冊。1938年,埃文斯出版了《美國影像》(American Photographs),銷售情況也只是稍好一些。但是,畫冊不同于生命周期較短的雜志,它的影響力是經久不衰的。畫冊可能會被反復地閱讀、評論、闡釋甚至再版,還可能會不斷找到新的讀者并對他人的作品產生影響。確實,從《美國影像》到羅伯特·弗蘭克的《美國人》(The Americans,1958/59年),雅各布·霍爾特(Jacob Holdt)的《美國圖片》(American Pictures,1977年),喬爾·斯坦菲爾德(Joel Sternfeld)的《美國前景》(American Prospects,1987年),一直到道格·里卡德(Doug Rickard)的《新美國圖片》(A New American Picture,2010年),都能有所體現。

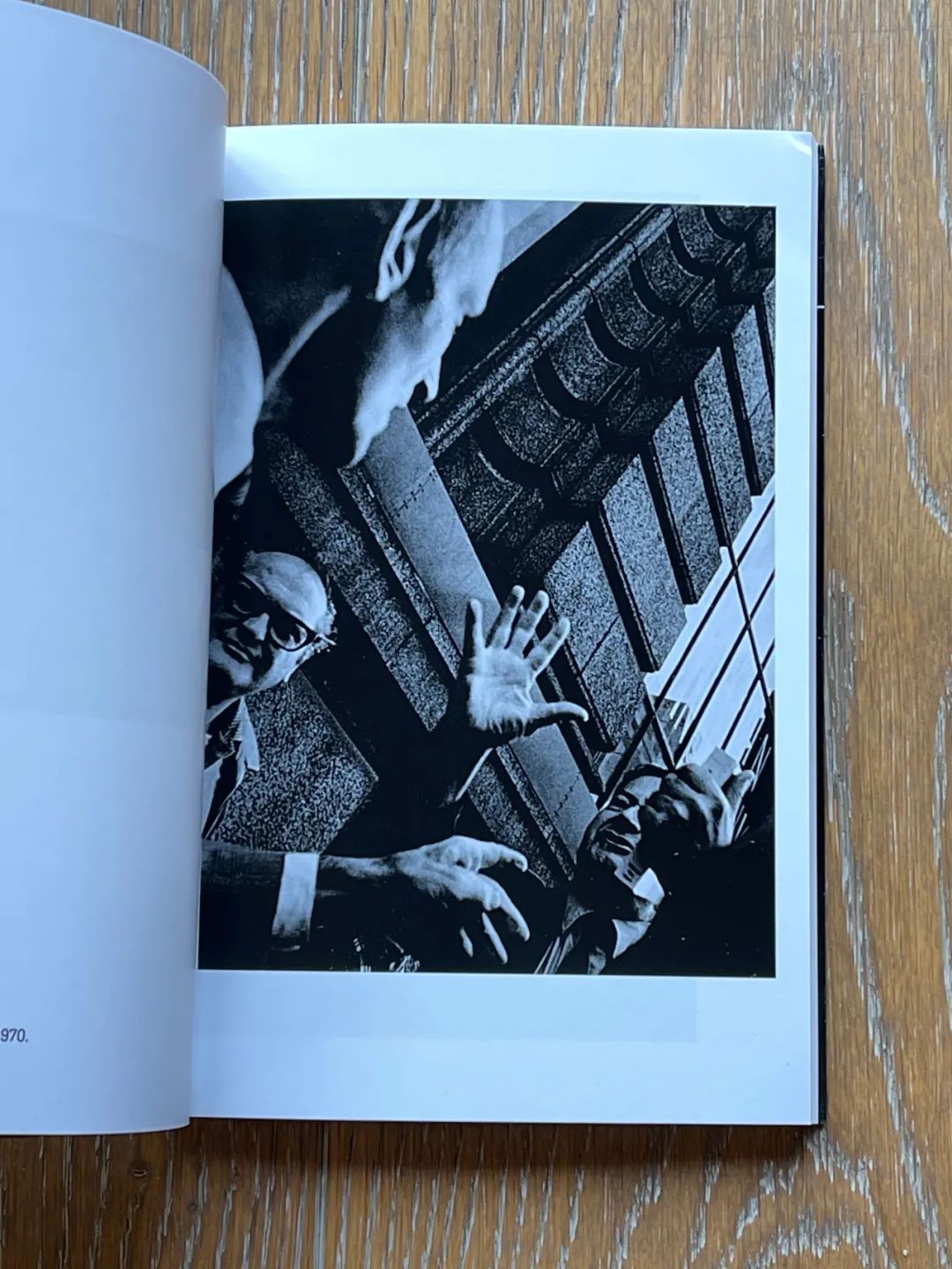

? Walker Evans

那文中所提到的“美國人”究竟意味著什么呢?答案也許從一開始就是模糊的。埃文斯拍攝的《美國影像》是特別具有美國特色嗎?還是說他的主題與美國有關?或是兩者皆有?她的這些照片是在陳述事實還是蓄意挑釁?是要抵制并取代以往的美國照片嗎?是有所隱喻嗎?其實不然,這些攝影項目都是基于真誠的干預行為,試圖以開放的態度對這個國家的現狀和未來進行審視。

雖然“美國人”一詞容易讓人聯想到“理想主義的云層”。但其實,真正的“美國人”所體現的應當是一種勇于直面自身缺陷的精神。在拍攝時,對美國持有異議并不等同于反美,相反,或許還能讓作品更具“美國人”精神。

01

沃克·埃文斯,《美國影像》

《美國影像》一書發表于埃文斯在現代藝術博物館的個展之際,融合了他從歐洲書籍和雜志中學到的排版經驗,將其敏銳觀察到的事物(被現代進步所侵蝕的身體、臉部以及建筑)進行編輯排序。這些照片中沒有名人,也沒有高聳的摩天大樓——實際上,根本毫無新奇之處,他所拍攝的是一個令人失望的世界。

但是,這些照片的編排充滿隱喻和挑釁,與《生活》雜志中圓滑老練的攝影報道形成了鮮明的對比。他的導師及贊助人林肯·科爾斯坦(Lincoln Kirstein)協助他完成了本書的編排。此外,書中使用了現代攝影編輯的兩個重要方式:一是主題和形式相關聯的排版;二是美國本地的建筑圖錄。隨著圖像一次又一次地傳播,其排版中所暗含的政治隱喻很容易被人忽視。但毋庸置疑,這本書可以看作是現代美國攝影的開山之作。

02

羅伯特·弗蘭克,《美國人》

《美國人》一書的情感基調和拍攝手法都與埃文斯的作品大相徑庭,但他們拍攝的肖像作品卻十分相似:都以巧妙的反諷方式表現美國本土符號。弗蘭克的作品以一種外來者的視角進行拍攝,這很容易讓人聯想到埃文斯作品中冷冰冰的疏離感。模糊的畫面、失衡的構圖以及一些無法預料的意外都被記錄下來,這些都象征著戰后幾近破裂的生活。因此,這些來自20世紀50年代的美國片斷看上去似乎是錯亂、失常的。

弗蘭克提出了一個問題:如何描繪現代生活的平庸(前提是既不屈服于它,也不試圖消解它)。如今,這一問題已成為當代攝影中的核心議題,但弗蘭克并未給出答復,而是將問題留給了其他人。

03

喬爾·斯坦菲爾德,《美國前景》

“前景”(Prospect)就好比“視野”,又或是“一個有可能發生的未來”。喬爾·斯坦菲爾德拒絕快照,熱衷于使用穩重的8×10英寸大畫幅相機。相對那些看似經典的作品集而言,《美國前景》似乎不是那么地完美,但其中許多照片都具有奇特的元素并置:一位消防員正在滅火,而另一位成員卻若無其事地挑選南瓜,畫面中南瓜和火焰的顏色遙相呼應;一個籃球架在荒無人煙的新郊區“站崗”;一朵可愛的花兒在跑車旁閃爍著,它們都呈現出狂野的粉色。這種看似理想的半鄉村生活實際上是一個荒誕不經的世界,恰到好處地存在于這寂靜的影像之中。

一種新型的超現實主義逐漸出現在人們的視野,又或者它一直隱藏在光暈之中?斯坦菲爾德視野中的美國宛如從大衛·林奇(David Lynch)的電影中截取。的確,1987年《美國前景》出版時,林奇導演的電影《藍色天鵝絨》(Blue Velvet)恰好在郊區的綜合電影院熱映。

04

雅各布·霍爾特,《美國圖片》

當弗蘭克從攝影轉向電影時,出生于丹麥的雅各布·霍爾特發現了一條截然不同的攝影之路,用以抵抗“貧窮之詩”這一占據主流的陳詞濫調。拍攝時,他過著居無定所的生活,打地鋪、寄人籬下,用半畫幅相機記錄了一個正在不斷壯大且被邊緣化的美國底層。

1976年,他返回丹麥,將精心拍攝的底片進行整理,這些底片都見證了他拍攝時的堅定意志。次年,他自行出版了這一作品,名為《美國圖片》(Amerikanske Bllleder)。這本攝影書的布局十分高效,將紙張的每一處都物盡其用,同時配了大量文字加以解釋,揭露了貪污腐敗、毒品濫用、種族歧視、不到位的住房醫療保障以及日益惡化的教育等社會現狀,在出版后不久便成為了暢銷書。1985年,霍爾特回到美國,以《美國圖片》(American Pictures)為名再次出版了這本攝影書,并在數百所大學對這一作品進行介紹與展示。

05

道格·里卡德,《新美國圖片》

2007年,谷歌公司推出了“街景視圖”,這是一種世界性覆蓋的互聯網街道實景圖像。照相車獨自地在街道上進行巡視,每隔20米便自動進行環繞式拍攝,最后將照片拼接成便于屏幕瀏覽的全景圖。在這一“街景視圖”中,城市中心地區擁有最高覆蓋率和清晰度。《新美國圖片》中的人物有時單獨出現,偶爾也三兩成群。

本書所呈現的地區不可避免地涉及到了種族、階級相交織的政治問題,因此,谷歌公司對人的臉部進行了模糊處理。里卡德更傾向于使用35mm相機拍攝電腦屏幕,而不是沿用以往“街頭攝影師”的拍攝方式。確實,《新美國圖片》是街頭攝影漫長進程中的一種的合理延伸,它將民族志研究、個人化觀察和有針對性的文化干預為融為一體。本書初版印了200冊,2012年由《光圈》(Aperture)出版社再次出版。

文章

Aperture, No.209, pp.36-41.

作者

戴維·卡帕尼(David Campany)是一名享有聲譽的英國作家、策展人與藝術家,現為紐約國際攝影中心策展部主任。著有《藝術與攝影》《攝影與電影》《沃克·埃文斯:雜志作品》《大路:攝影與美國公路簡史》等。

譯者

南藝翻譯小組是由南京藝術學院傳媒學院曹昆萍副教授率領攝影專業在讀碩士生組成的翻譯團隊,致力于將國外優秀的攝影文論引入國內,以飱廣大攝影專業人士及愛好者。該團隊力圖以客觀嚴謹的學術態度還原原著,希望與讀者一起共同營造多元的學術環境。

# 新 書 首 發

攝影史論愛好者必讀

攝影與視覺文化導論

作者 |莫里茨·紐穆勒

譯者 |何伊寧 劉張鉑瀧 魏然

出版社 |人民郵電出版社

出版時間 | 2021年2月

定價 | 198.00

預售首發包郵價 138.60 元

掃碼帶回家學習

內容簡介

本書是一部對不斷變化的攝影領域有著深遠影響的參考讀物。

書中收錄了來自全球各地專家學者在攝影領域的論文和采訪記錄,審視了攝影媒介的歷史、核心議題、新興趨勢,以及未來走向這一熱門話題。

本書收錄的論文和采訪探索了當下圍繞攝影作為物品、藝術、文件、政治宣傳、真相、營銷手段和世界通用語言展開的辯論;攝影檔案被視作一種負擔而非珍寶的認知;那些不斷重塑攝影領域的技術發展;以及攝影作為一種表征和控制工具的性質等話題。

作者簡介

莫里茨·紐穆勒(Moritz Neumüller)是一名活躍于攝影和新媒體領域的策展人、教育工作者和作家。他曾任職于紐約現代藝術博物館、馬德里La Fabrica文化中心、都柏林愛爾蘭攝影節組委會等機構,現任馬德里歐洲設計學院攝影系學術主任。

他定期為《歐洲攝影雜志》(柏林)和《攝影研究者》(維也納)撰稿,并曾為貝歇夫婦、山本昌男、克里斯蒂娜·德·米德爾、史蒂芬·吉爾、加布里埃爾·奧羅斯科、馬丁·帕爾、克里斯·喬丹和埃里克·凱塞爾斯等藝術家策展。自2010年起,他開始運營網站The Curator Ship,為視覺藝術家提供網絡資源。他近期的策展項目包括2014韓國大邱攝影雙年展,丹麥奧胡斯攝影書周,以及巴塞羅那當代文化中心“攝影書現象”展。

閱 讀 推 薦

以上內容來源于用戶投稿,希望對大家有所幫助,如有侵權,聯系我們進行刪除!